災害シミュレーションで従業員が自分を守り仲間と助け合う NSK流、事業継続マネジメントのカタチ

日本精工株式会社(NSK)は、軸受の開発・製造を1916年に日本で初めて成功させて以来、グローバルに製品を提供しています。産業機械や自動車向けなど、社会の基盤を支える製品を提供する企業として、事業継続への社会責任は極めて大きいものです。もし、自然災害などが起きた時に人命安全の確保ができないと、事業の再開はどんどん遅れてしまいます。

事業継続マネジメント方針において、人命の安全確保を最優先とする姿勢は多くの企業に共通しています。NSKではこの基本方針をより具体的に実践するため、いざという時に行動できるための訓練を積極的に導入しています。

いったいどのような訓練なのか、その狙いとは何かをご紹介します。

―初動対応訓練―

「その時」に備えるリアルなシミュレーション

ーいったいこの様子は何?ー

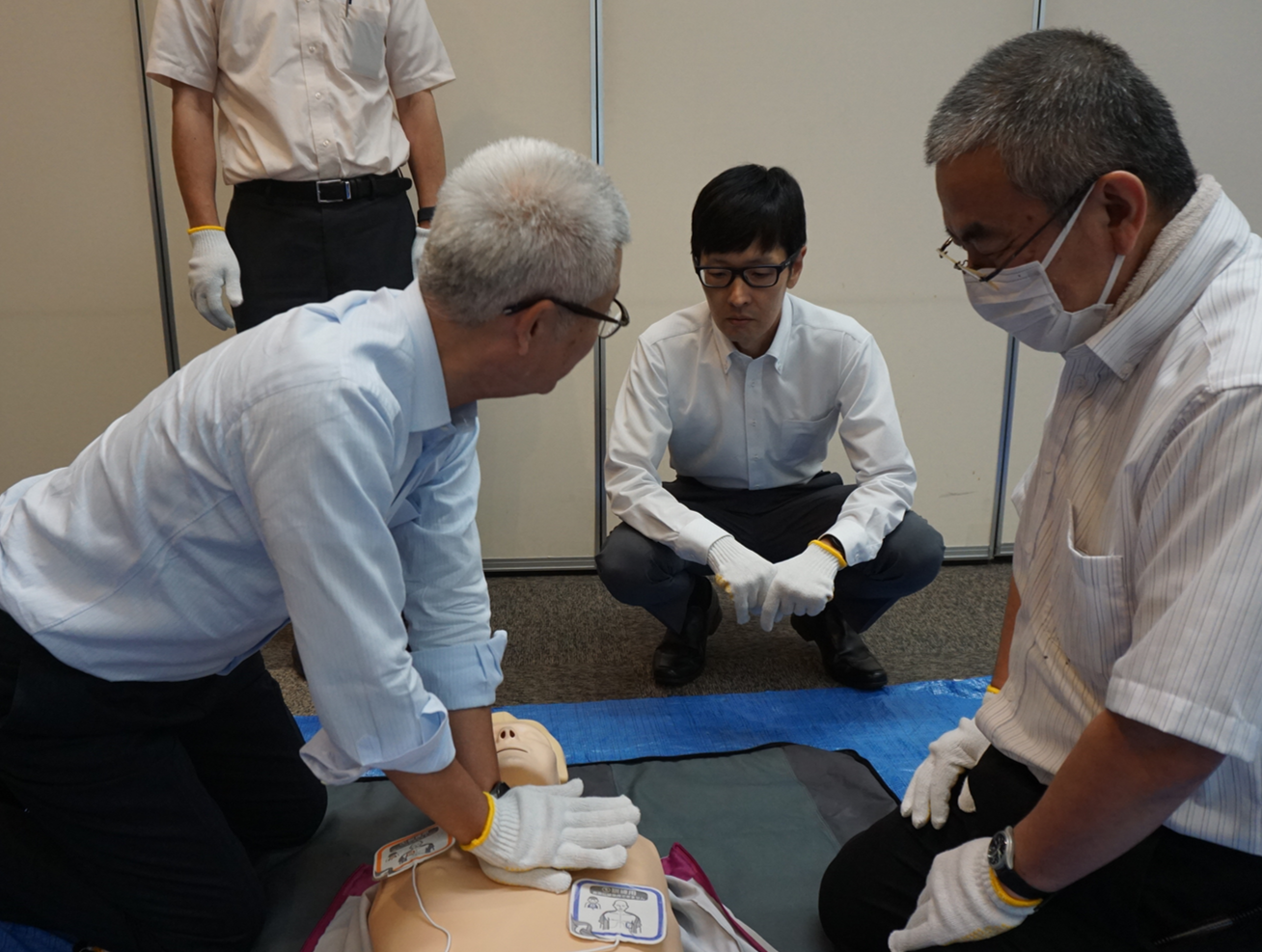

そう感じた方もいるかもしれませんが、これはNSKが導入している個人の初動対応力を強化する訓練。

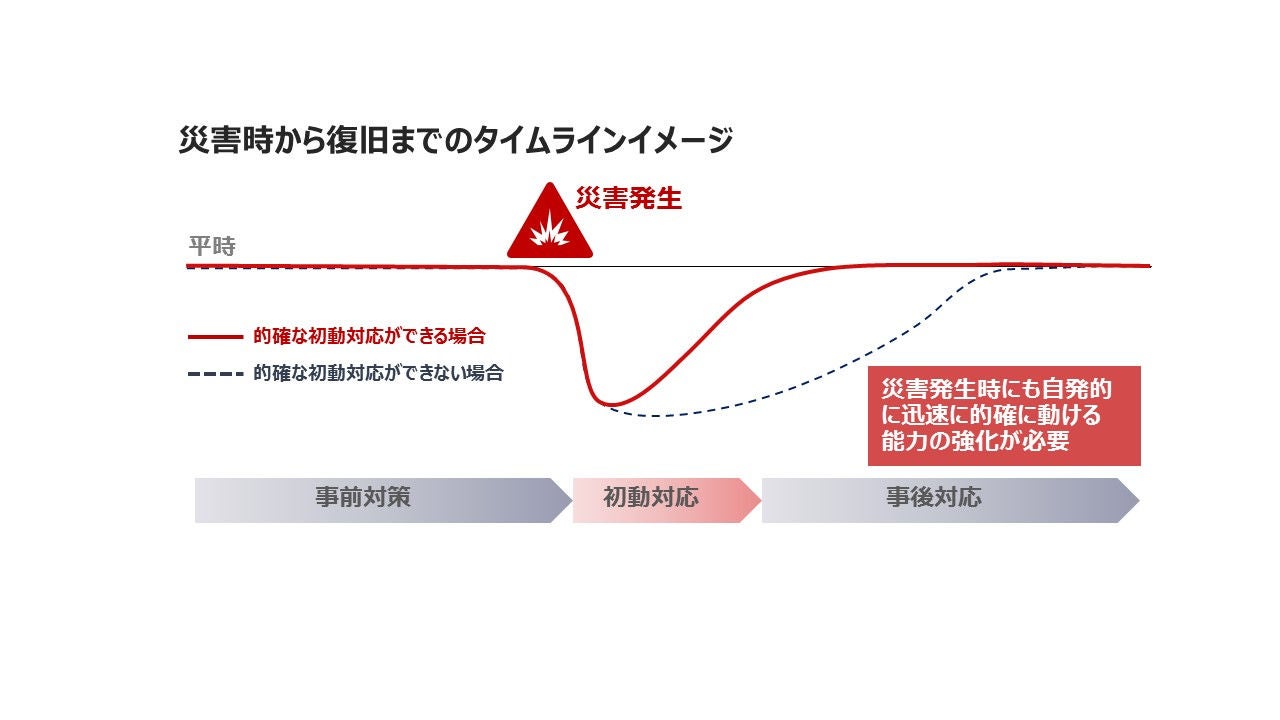

初動対応とは、災害発生直後にとるべき最初の行動のこと。災害で起きてしまった状況を迅速に判断して対応しなければならない。慣れない状況の中だが、初動対応を誤ると被害が大きくなり事業復旧までの期間も長くなってしまう、非常に重要なフェーズだ。

訓練では、1回あたり社員数十名が集まり、初動対応の重要性とは何か、大規模災害発生時の救助の実態として救急・警察などのプロの救助隊には期待できないこと、1人ひとりが自分を守り周りと助け合うことが重要なことなど、一連の説明を受けた後、負傷者救助の方法を手足を動かし実践していく。

身の回りにあるものを使った骨折手当

毛布を使った担架搬送

心肺蘇生

角材やバールを使った重量物の下敷きからの救出

これらの実技を学んだ後、グループに分かれて大規模災害を想定したリアルなシミュレーション体験がはじまった。暗闇の中でサイレン音を大音量で鳴らし、緊迫した状況がつくりだされた。暗闇の中では数名の社員が負傷者役を演じ、ケガの痛みを訴えたり、気絶したという設定で救護・救助を待っている。そのような状況の中、学んだ実技を応用し、負傷者全員を救護場所まで運び助け出す、というものだ。

実技の実践と言っても、暗闇で視界が悪い中、緊迫した状況下では判断が鈍る。救護のチームワークが乱れたり、意識を失った負傷者を放置してケガの痛みを訴える軽傷者を先に助けてしまったり、救護資機材の手配も戸惑ってしまう。そこで時間切れとなり、数名の負傷者や行方不明者を取り残してしまう状況を体験した。

※動画を再生すると音声が流れます

工場で実施した初動対応訓練の様子

救助を体験した社員からは「シナリオどおりに動く防災訓練とは違い、思った通りに動くことができなかった」「重傷者を救護するには多くの人手が必要であり、仲間と助け合うことが重要なことがわかった」といったコメントが寄せられ、緊迫した状況での対応の難しさを体験し、命を守る行動を起こすための一歩を踏み出すきっかけとなったことが伺えた。負傷者役の社員からは「救助メンバーが走り廻る中、気を失って倒れている自分を見つけてくれず、負傷者として不安な想いを感じた」など、負傷者としての気持ちを体験することもためになった。

この訓練はNSKグループ日本全国の拠点で実施し、2026年度までに役員も含む従業員の50%である7,500名が受講することになっている。もちろん、全員の受講が望ましいが、この規模で受講すれば3交代制で働く生産現場でも、最低1名は訓練を受けた人を配置できることになる。そうすることで、不慮の事態が発生した場合でも負傷者を救護・救出できる可能性が高くなるということだ。

社員の命を守ることは、事業を守り、社会を支える。

他企業や地域との共創を目指して。

危機管理推進室

マネージメントシニア

阪下 健作

災害の教訓から生まれた新たなBCPの視点

2011年に起きた東日本大震災では、NSKは福島工場が被災。近郊の事業所やサプライチェーンも甚大な影響を受けました。それを契機にBCPを再構築し、自然災害やパンデミックを乗り越えてきました。しかし、2022年の夜間に発生した福島県沖地震、2024年の元日に発生した能登半島地震など、通常の業務時間外の災害対応の難しさを目の当たりにしました。さらには2024年の1月2日に発生した羽田空港での航空機衝突事故における機長・乗務員の救命行動は、NSKとしてどのレベルまで個人の行動力を高めておくべきかを考えるきっかけとなりました。

これまでのBCP対策では、有事の際には災害対応組織としてどう対応するか、という点に着目し、具体的には地震やその他のリスクに向けたガイドやマニュアルの発行、緊急対応組織の各チームの行動を身につける訓練が主な活動内容でした。しかし、有事の際にはリーダーの指示を待っていては対応が手遅れになってしまいますし、その場にリーダーが居るとも限りません。組織の対応力は、個々の行動力の強化なしには成り立たないという考えに基づき、NSKは新たな取り組みとして、有事の際の個人の初動対応力を強化する訓練を外部業者の協力も得て、導入することにしました。

初動対応の強化が事業早期復旧のカギに

災害発生前に実施する事前対策は主に被害を小さくする取り組みですが、大規模な災害が発生すると、被害をゼロにすることはできず、ケガ人や生産ラインの被害は必ず発生します。これらに対して、迅速に動ける事後対応力が大切です。特に災害発生後の人の命を守る対応力の強化こそが、事業の早期復旧への最短の道筋となると考えています。

経営層・部門長・現場が一丸となった取り組み

現在、経営層・部門長・現場が一体となり、会社一丸となってこの訓練を展開中です。

何が何でも事業継続するのではなく、人命安全の確保こそ事業継続のカギである、ということをBCP対策を担う私たちの部署が旗を振り、経営層の理解を得て、部門長・現場へ落とし込んでいます。

会社が背中を一押しすることで、現場からは自然災害が起きた時、個人では何をすればよいかわからないと言った不安に対して、命を守るための行動につながる勇気になった、との声があがっています。

外部公演の様子

共に備え、共に守る力を強化していきたい

最後に、本取り組みはNSKの事業継続マネジメントの一つとして取り入れていますが、自然災害の多い日本において自治体や企業同士で相互啓発をしていくことが重要だと考えています。NSKでは外部への啓発活動として、本取り組みの内容を各種メディアで取り上げていただいたり、セミナーなどで講演させていただいたりしています。

講演参加者からは「被災の際はトップダウンで指揮を行うよりも、拠点ごと、かつ従業員一人ひとりがリスク回避できる能力を日々養うことが重要だとのメッセージに共感した」など、多くの肯定的な声を頂いています。

企業や自治体という大きな規模でこのような訓練を実施することは、単なる一民間企業としての事業継続に留まらず、地域社会を守るための行動につながるとも考えています。今後も社内外に向けて啓発を進め、企業のBCP対策に携わる方や専門家の方、自治体の方とも対策や情報交換などを積極的にしていきたいと考えています。

共に備え、共に守る力を育んでいければと思っています。